En résumé :

- Contrairement à l’intuition, la vitesse maximale n’est pas atteinte par des actions brutales, mais par la fluidité et l’économie de gestes.

- Le « sur-pilotage » (pneus qui crient, volant qui tremble) est le signe que vous perdez de l’adhérence, et donc du temps précieux.

- Maîtriser des techniques comme le freinage dégressif permet de freiner plus tôt pour ré-accélérer plus vite et plus fort en sortie de virage.

- Un entraînement structuré, centré sur des objectifs précis (trajectoire, freinage) est infiniment plus efficace que d’enchaîner les tours sans but.

L’image est tenace. Celle du jeune pilote, casque vissé, qui jette sa voiture dans la courbe avec un crissement de pneus assourdissant. Chaque virage est une bataille, chaque freinage une déclaration de guerre à la physique. Pour lui, comme pour beaucoup, le pilotage sportif est synonyme de gestes brusques, de dérapages contrôlés et d’une lutte acharnée avec le volant. Cette vision, popularisée par le cinéma et les jeux vidéo, confond l’efficacité avec le spectacle. Elle entretient le mythe qu’un pilote qui ne « transpire » pas, qui ne se bat pas visiblement avec sa machine, n’est pas à la limite.

Pourtant, si la véritable clé de la performance se trouvait à l’opposé de cette agitation ? Et si gagner des secondes ne consistait pas à ajouter de l’agressivité, mais au contraire, à en retirer ? La philosophie du pilotage « propre » repose sur un paradoxe : pour aller plus vite, il faut chercher le calme, la fluidité et l’économie gestuelle. C’est un art qui demande de désapprendre les réflexes spectaculaires pour cultiver une compréhension profonde de la dynamique du véhicule. Il s’agit de sentir la limite d’adhérence non pas comme une barrière à franchir violemment, mais comme une ligne subtile à épouser avec précision.

Cet article n’est pas une simple liste d’astuces. C’est une invitation à changer de paradigme. Nous allons décomposer les principes fondamentaux qui permettent de transformer le bruit et la fureur en une vitesse silencieuse et redoutable. En maîtrisant votre regard, en comprenant la véritable nature d’une trajectoire et en apprivoisant l’art du freinage, vous découvrirez comment la performance naît de l’intelligence et non de la force brute.

Pour une immersion visuelle dans le premier principe fondamental que nous aborderons, la vidéo suivante illustre parfaitement comment le travail du regard transforme radicalement l’approche d’un virage et la précision du pilotage.

Pour naviguer à travers les piliers de cette approche épurée du pilotage, le sommaire ci-dessous vous guidera à travers chaque concept clé, des fondamentaux du regard à la mise en place d’un entraînement ciblé.

Sommaire : Les principes du pilotage efficace pour transformer votre chrono

- Arrêtez de regarder vos roues avant : la technique du regard qui change tout

- La fameuse « trajectoire idéale » n’existe pas : apprenez à vous adapter

- Freiner plus tôt pour accélérer plus vite : le paradoxe qui déroute les débutants

- Ne pilotez pas un 2 temps comme un 4 temps : l’erreur qui coûte cher en performance

- Volant qui tremble, pneus qui crient : les signes que vous êtes en train de sur-piloter (et de perdre du temps)

- Le mythe du pilotage physique : pourquoi les meilleurs pilotes sont ceux qui ont l’air de ne faire aucun effort

- Pourquoi il faut relâcher la pédale de frein au fur et à mesure que l’on tourne le volant

- Votre plan d’entraînement sur la piste : cessez de tourner en rond, commencez à travailler sur des objectifs précis

Arrêtez de regarder vos roues avant : la technique du regard qui change tout

L’erreur la plus fondamentale du débutant est de fixer son attention juste devant le capot. C’est un réflexe naturel, mais en pilotage, il est castrateur. Vos mains suivront toujours vos yeux. Si vous regardez le vibreur à votre droite, vous irez instinctivement vers lui. Pour piloter « propre », il faut apprendre à projeter son regard le plus loin possible, vers la sortie du virage, et même au-delà. Ce n’est pas une simple observation, mais une anticipation sensorielle. En fixant le point de sortie, votre cerveau calcule inconsciemment la trajectoire la plus fluide pour l’atteindre, et vos gestes au volant deviennent plus doux, plus précis et moins nombreux.

Cette technique transforme radicalement votre perception de la vitesse. Le décor qui semblait défiler à une allure folle devient plus lent, vous donnant plus de temps pour analyser et réagir. Vous ne subissez plus le virage, vous le déroulez. La vision en pilotage est un outil actif, pas une contemplation passive. Comme le souligne justement un expert, la vision doit servir à anticiper. Selon une analyse de 200chrono.fr, la vision en pilotage ne consiste pas à simplement regarder devant soi, mais à prévoir les phases de freinage, de rotation et d’accélération pour optimiser sa conduite. C’est ce qui sépare le pilote réactif du pilote proactif.

Pour développer cette compétence, la pratique est essentielle. Il faut forcer son cerveau à abandonner ses mauvaises habitudes. Des exercices simples, comme balayer consciemment du regard les trois points clés (point de freinage, point de corde, point de sortie) avant même d’entrer dans le virage, permettent de créer de nouveaux automatismes. Le but est de toujours avoir un temps d’avance sur la voiture, de la placer là où votre regard s’est déjà posé. C’est le premier pas vers une économie gestuelle, la pierre angulaire du pilotage efficace.

La fameuse « trajectoire idéale » n’existe pas : apprenez à vous adapter

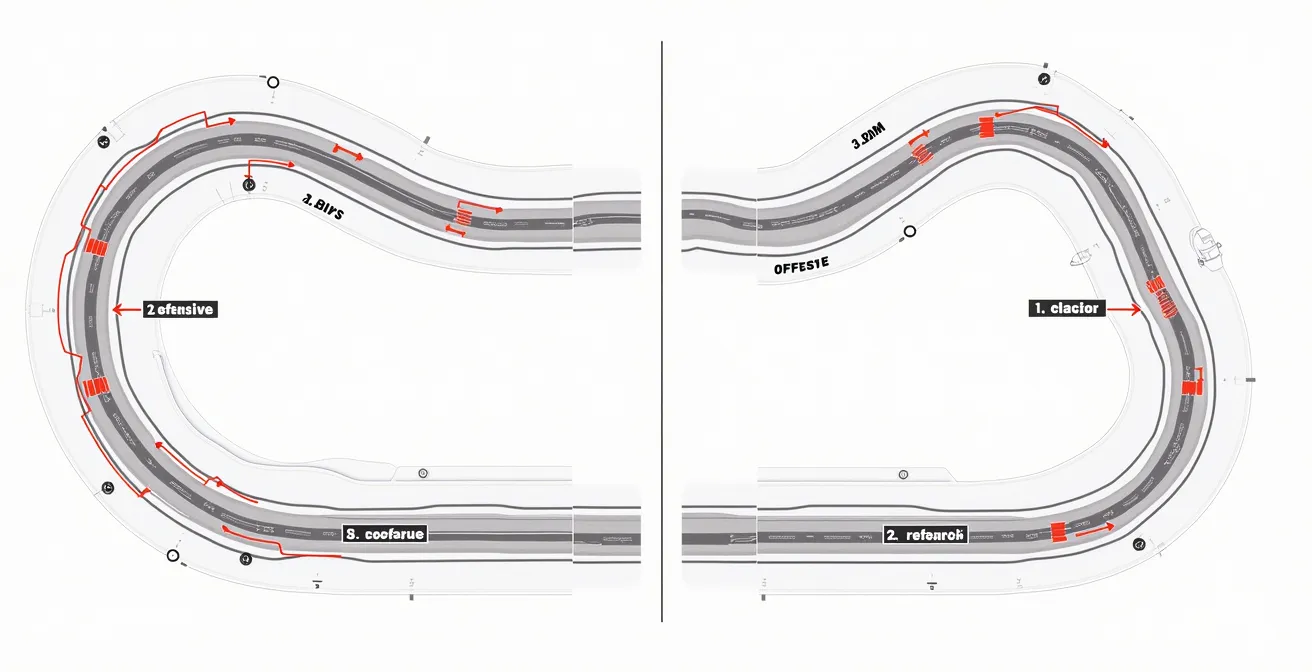

On enseigne souvent la « trajectoire idéale » comme un dogme : extérieur, intérieur, extérieur. Si cette ligne théorique est une excellente base de travail, s’y accrocher aveuglément est une erreur qui coûte cher en performance. La réalité d’un circuit est dynamique. Le grip évolue, les pneus s’usent, la météo change et, surtout, d’autres concurrents partagent la piste. La véritable compétence ne réside pas dans la mémorisation d’une ligne, mais dans la capacité à l’adapter en permanence. Une trajectoire défensive pour protéger sa position ne sera pas la même qu’une trajectoire offensive pour préparer un dépassement. Ignorer ces variables, c’est piloter dans une simulation, pas dans le monde réel.

L’usure des pneumatiques est un facteur déterminant. En début de course, avec des gommes neuves, l’adhérence maximale permet de suivre des lignes tendues. Mais tour après tour, cette adhérence diminue. Une analyse des chronos en stage de pilotage a d’ailleurs montré une réduction de 5 à 10% de la vitesse moyenne en virage en fin de session, uniquement due à ce facteur. S’obstiner à conserver la même trajectoire avec des pneus usés mène inévitablement au sur-pilotage et à la perte de temps. Le pilote intelligent va alors chercher des trajectoires alternatives, peut-être moins conventionnelles mais qui exploitent les zones de la piste où le revêtement offre encore du grip.

Apprendre à « lire » la piste devient alors une compétence essentielle. Il faut identifier les zones où la gomme s’est déposée, repérer les éventuels débris ou les plaques d’humidité. Le pilote doit constamment se poser la question : « Où se trouve le grip maintenant ? ». Cela demande une grande sensibilité et une capacité à sortir de sa zone de confort. La trajectoire n’est donc pas une fin en soi, mais un outil au service de l’objectif final : la vitesse de sortie de virage. Parfois, sacrifier légèrement sa vitesse d’entrée pour mieux se placer et ré-accélérer plus tôt est la solution la plus rapide.

Freiner plus tôt pour accélérer plus vite : le paradoxe qui déroute les débutants

« Freine le plus tard possible ». Voilà le conseil que l’on donne souvent au jeune pilote avide de sensations. C’est pourtant l’une des idées reçues les plus contre-productives. Un freinage tardif et brutal déstabilise la voiture, bloque le train avant et empêche de tourner correctement. Le pilote passe alors de longues secondes à se battre avec un véhicule qui refuse de s’inscrire en courbe, retardant d’autant le moment où il pourra remettre les gaz. Le secret, contre-intuitif, est souvent de freiner légèrement plus tôt, mais de manière plus intelligente, pour pouvoir accélérer plus vite et plus longtemps.

Cette technique, c’est le freinage dégressif. Elle consiste à appliquer la pression maximale sur les freins au début, en ligne droite, lorsque l’adhérence est totale, puis à relâcher très progressivement la pédale à mesure que l’on commence à tourner le volant. Ce faisant, on transfère la charge de manière douce sur les roues, ce qui stabilise la voiture et aide le train avant à « mordre » pour pivoter. L’expert de CD Sport le résume parfaitement : « Le freinage dégressif stabilise la voiture et permet d’amorcer la rotation plus tôt, maximisant ainsi l’adhérence et la vitesse de sortie de virage. » On ne sépare plus les phases de freinage et de virage, on les combine en une seule action fluide.

La maîtrise de cette technique se traduit directement sur le chronomètre. L’analyse de données télémétriques est formelle : les pilotes qui appliquent un freinage dégressif efficace réalisent une amélioration moyenne de 0,5 à 1 seconde par tour. C’est un gain colossal en sport automobile. Cela demande de la pratique pour doser parfaitement le relâchement de la pédale, mais le jeu en vaut la chandelle. On sacrifie une fraction de seconde à l’entrée du virage pour en gagner le triple à la sortie. C’est l’illustration parfaite de la philosophie du pilotage « propre » : moins de brutalité, plus de finesse, pour un résultat bien supérieur.

Ne pilotez pas un 2 temps comme un 4 temps : l’erreur qui coûte cher en performance

Chaque voiture, chaque moteur a sa propre personnalité. Tenter d’appliquer une technique de pilotage universelle sans tenir compte de la mécanique est une erreur fondamentale. L’une des distinctions les plus importantes est celle entre un moteur 2 temps et un moteur 4 temps, particulièrement pertinente en karting ou sur certaines motos. Le pilote qui passe de l’un à l’autre sans adapter son style se heurtera à un mur de contre-performance. Le pilotage « propre », c’est aussi une question d’harmonie avec sa machine.

Un moteur 4 temps offre généralement une plage de puissance plus large et un couple plus constant. Son frein moteur est également plus prononcé. Il pardonne plus facilement une petite erreur de régime et permet un style de pilotage plus coulé, basé sur le maintien de la vitesse en courbe. À l’inverse, un moteur 2 temps est beaucoup plus « pointu ». Sa puissance arrive brutalement dans une plage de régime très étroite. Tomber sous ce régime en sortie de virage est fatal, le moteur peinant à reprendre ses tours. Il n’offre quasiment aucun frein moteur, ce qui oblige le pilote à compter presque exclusivement sur les freins pour ralentir.

Piloter un 2 temps exige donc un style beaucoup plus agressif sur le freinage mais paradoxalement plus fluide pour conserver l’élan. Le pilote doit chercher à garder le moteur « hurlant » dans sa plage de puissance optimale, en utilisant des trajectoires qui minimisent la perte de vitesse. Un pilotage de 4 temps, tout en douceur sur l’accélérateur en sortie de virage, serait une catastrophe sur un 2 temps. L’inverse est aussi vrai : la brutalité nécessaire pour garder un 2 temps « en vie » ne ferait que déstabiliser un châssis propulsé par un 4 temps. L’adaptabilité est la marque des grands pilotes; ils ne forcent pas la voiture à suivre leur style, ils adaptent leur style pour extraire le meilleur de la voiture.

Volant qui tremble, pneus qui crient : les signes que vous êtes en train de sur-piloter (et de perdre du temps)

Le jeune pilote interprète souvent les signaux d’alerte de sa voiture comme des preuves de sa performance. Des pneus qui crissent à chaque virage ? « Je suis à la limite ! ». Un volant qui vibre sous l’effort ? « J’attaque fort ! ». En réalité, ces manifestations sont presque toujours le symptôme d’un pilotage inefficace. Ce sont les plaintes d’une voiture que l’on force au-delà de sa fenêtre d’adhérence optimale. Le crissement d’un pneu n’est pas le son de la vitesse, c’est le son de la friction, d’une gomme qui glisse sur le bitume au lieu de s’y agripper. Et glisser, c’est perdre de la motricité, et donc du temps.

Un volant qui tremble ou vibre n’est pas non plus un signe de bravoure. Comme le précise un expert automobile de Ladnefelgi.pl, « un volant qui vibre peut indiquer des roues déséquilibrées, des disques de frein voilés ou un mauvais réglage ». En plein appui, des vibrations peuvent aussi signifier que le pneu avant est saturé, qu’il a dépassé son angle de dérive idéal et commence à décrocher. Se battre contre ces vibrations en forçant sur le volant ne fait qu’aggraver le problème. Le pilote « propre » utilise ces signaux non pas comme une confirmation, mais comme une information. Il va instinctivement corriger sa trajectoire ou sa pression sur les pédales pour faire cesser le symptôme et retrouver une adhérence saine.

La télémétrie moderne permet de visualiser très clairement ce phénomène de sur-pilotage.

Étude de cas : Utilisation de la télémétrie pour corriger le sur-pilotage en course

L’analyse des graphiques issus de la télémétrie, notamment ceux montrant l’angle du volant et la pression exercée sur les pédales, offre un moyen objectif de déceler les erreurs de pilotage. Un pilote qui met trop d’angle au volant pour un virage donné force son train avant, créant du sous-virage et de la friction inutile. En comparant ses données à celles d’un pilote de référence, il peut visualiser précisément où ses gestes sont excessifs et travailler à les réduire pour gagner en efficacité et en vitesse pure, tout en préservant ses pneus.

Le but ultime est d’être rapide en silence. Une voiture bien pilotée, à la limite de son adhérence, est étonnamment stable et silencieuse. La vitesse maximale est souvent atteinte juste avant le point de rupture, là où les pneus travaillent le plus efficacement, sans bruit et sans drame.

Le mythe du pilotage physique : pourquoi les meilleurs pilotes sont ceux qui ont l’air de ne faire aucun effort

Observer un pilote de haut niveau au travail est une leçon de minimalisme. Les gestes sont brefs, précis, presque imperceptibles. Il n’y a pas de grands mouvements de volant, pas de lutte apparente. Cette décontraction n’est pas un manque d’engagement, mais au contraire, le signe d’une maîtrise absolue. Le pilotage est certes un sport physique qui demande une excellente condition, mais la performance ne vient pas de la force brute. Elle vient de l’économie gestuelle maximale. Chaque mouvement superflu, chaque contraction musculaire inutile, est une perturbation qui déstabilise la voiture et fatigue le pilote.

Un pilote crispé sur son volant ne peut pas sentir les fines remontées d’informations transmises par la direction. Ses gestes deviennent saccadés, trop amples, ce qui entraîne des corrections permanentes. C’est le fameux « syndrome de l’essuie-glace » où le pilote oscille constamment de part et d’autre de la bonne trajectoire. À l’inverse, un pilote détendu, avec les mains légères sur le volant, peut sentir le train avant arriver à sa limite et réagir avec une précision chirurgicale. Le corps tout entier doit être gainé pour résister aux forces G, mais les membres, eux, doivent rester souples. C’est ce qui permet de maintenir un calme opérationnel même au cœur de l’action.

Cette fluidité est le résultat d’une préparation physique et mentale rigoureuse. Le renforcement du tronc (gainage) est fondamental pour assurer la stabilité du haut du corps, libérant ainsi les bras et les jambes pour un travail de précision. Des techniques de respiration et de visualisation permettent également de gérer le stress et le rythme cardiaque, évitant la montée de tension qui mène aux gestes parasites. Le pilote efficace n’est pas celui qui se bat avec sa voiture ; c’est celui qui fait corps avec elle, dans un état de concentration relâchée. La vitesse devient alors une danse, pas un combat.

Pourquoi il faut relâcher la pédale de frein au fur et à mesure que l’on tourne le volant

Pour comprendre l’essence du pilotage « propre », il faut visualiser l’adhérence d’un pneu comme un budget limité à 100%. Ce « budget », c’est le fameux cercle d’adhérence. Vous pouvez utiliser ces 100% pour une seule action (100% en freinage en ligne droite, ou 100% en force latérale dans un virage à vitesse constante) ou les répartir entre plusieurs actions. Si vous freinez à 80% de la capacité du pneu, il ne vous reste que 20% de son adhérence disponible pour commencer à tourner. Tenter de tourner plus fort à ce moment-là, c’est dépasser le budget, et c’est le blocage de roue ou le sous-virage assuré.

C’est là que la technique du freinage dégressif prend tout son sens. En relâchant progressivement la pédale de frein, vous réduisez la demande en adhérence longitudinale (le freinage). Cela libère une partie du « budget » que vous pouvez immédiatement réinvestir en adhérence latérale (la rotation). C’est un transfert de charge et d’adhérence parfaitement fluide. Vous commencez à tourner le volant au moment précis où vous commencez à relâcher le frein. Plus vous tournez, plus vous relâchez. Au point de corde, idéalement, votre pied a complètement quitté la pédale de frein, et 100% du grip est alors disponible pour maintenir la voiture sur sa trajectoire.

Cette synchronisation parfaite entre le pied droit et les mains est l’une des techniques les plus difficiles mais aussi les plus gratifiantes du pilotage. Elle permet de conserver une voiture parfaitement stable et équilibrée, là où un freinage brutal suivi d’un coup de volant violent ne ferait que la déstabiliser. Les données le confirment, le 100% du grip disponible peut être réparti de manière optimale grâce à cette technique. C’est une gestion fine des forces physiques, une application directe des lois de la physique pour gagner en efficacité. Le pilote ne subit pas les transferts de charge, il les orchestre.

À retenir

- La véritable vitesse naît de la fluidité et de la précision, pas de l’agressivité et des gestes spectaculaires.

- L’adhérence d’un pneu est une ressource finie. Apprendre à gérer ce « budget » entre le freinage, l’accélération et la force latérale est la clé de la performance.

- Le sur-pilotage (pneus qui crient, volant qui vibre) est un signal de perte d’adhérence et donc de temps. Un pilotage efficace est souvent silencieux et stable.

Votre plan d’entraînement sur la piste : cessez de tourner en rond, commencez à travailler sur des objectifs précis

La plupart des pilotes amateurs, lors d’une journée sur circuit, se contentent d’enchaîner les tours en espérant magiquement améliorer leur chrono. C’est l’approche la moins efficace qui soit. Sans objectif clair, on ne fait que renforcer ses mauvaises habitudes. Le progrès naît d’une pratique délibérée et structurée. Un entraînement productif consiste à isoler des compétences spécifiques et à travailler dessus, tour après tour, jusqu’à ce qu’elles deviennent des automatismes. Plutôt que de viser un temps au tour, visez la maîtrise d’un geste.

Comme le recommande le coach en pilotage Julien Gedet, se fixer des objectifs de processus est plus efficace que de se concentrer uniquement sur le résultat. Par exemple, consacrez une session entière à perfectionner votre freinage dégressif sur un seul virage du circuit. Faites-le encore et encore, en vous concentrant sur les sensations dans la pédale et le volant. Utilisez ce que l’on pourrait appeler la « télémétrie humaine » : analysez vos propres ressentis. Est-ce que la voiture plonge trop ? Est-ce que l’arrière se dérobe ? Ajustez jusqu’à trouver le geste parfait. Une fois cette compétence acquise, passez à une autre.

La visualisation mentale est un autre outil surpuissant, souvent sous-estimé. Avant même de monter dans la voiture, prenez quelques minutes pour revoir mentalement le circuit, virage par virage. Imaginez la trajectoire parfaite, le point de freinage exact, le relâchement progressif de la pédale. En préparant votre cerveau, vous préparez votre corps à exécuter les bons gestes. Un entraînement réussi n’est pas celui où vous transpirez le plus, mais celui où vous avez le plus appris.

Votre plan d’action pour un entraînement structuré

- Isoler un virage clé : Choisissez un ou deux virages par session et concentrez-vous exclusivement sur eux. Répétez vos passages en affinant trajectoires et points de freinage.

- Utiliser la « télémétrie humaine » : Après chaque série de tours, prenez des notes sur vos sensations. Où avez-vous senti une perte de grip ? Votre geste était-il fluide ?

- Fixer des objectifs qualitatifs : Ne visez pas un chrono, mais un geste parfait. Ex: « Sur cette session, je réussis 80% de mes freinages dégressifs ».

- Pratiquer la visualisation : Avant de démarrer, fermez les yeux et visualisez-vous en train de réaliser le tour parfait, en vous concentrant sur les gestes clés que vous voulez travailler.

- Analyser et ajuster : Comparez vos notes et sensations d’une session à l’autre. L’ajustement que vous avez fait a-t-il amélioré la stabilité ? La fluidité ?

Pour mettre en pratique ces principes, l’étape suivante consiste à obtenir une analyse personnalisée de votre pilotage ou à structurer votre prochaine sortie sur piste non pas en tours, mais en objectifs clairs et mesurables.