Un châssis de karting n’est pas un simple cadre rigide, mais un véritable ressort dynamique conçu pour fléchir de manière contrôlée. Cet article décrypte, du point de vue de l’ingénieur, comment le diamètre des tubes, les barres de rigidité et la géométrie sont spécifiquement calculés pour répondre aux contraintes de poids et de puissance de chaque catégorie. Comprendre cette « signature dynamique » est la clé pour transformer un châssis subi en un outil de performance que vous maîtrisez.

En tant que pilote de compétition, vous avez probablement ressenti cette frustration : un kart qui refuse de tourner, qui sautille en virage ou qui manque de motricité en sortie. Vous ajustez les pressions, changez l’arbre, mais le comportement de fond reste le même. La raison se cache souvent à la vue de tous, dans la conception même de votre châssis. Pourquoi un châssis de KZ, puissant et lourd, est-il si différent d’un Rotax ou d’un Mini ? La réponse ne réside pas seulement dans la présence de freins avant, mais dans une science complexe de la gestion des contraintes et de la flexibilité.

Chaque châssis est en réalité un ressort sophistiqué. Sa mission n’est pas d’être le plus rigide possible, mais de se déformer juste assez, et de la bonne manière, pour que la roue arrière intérieure puisse se délester en virage. Sans ce phénomène, impossible de tourner. La conception d’un châssis est donc un dialogue permanent entre la rigidité nécessaire pour supporter la puissance et le poids, et la souplesse indispensable pour générer du grip mécanique. Cette approche de la « torsion contrôlée » est l’essence même de la performance, bien au-delà des simples réglages de carrossage ou de parallélisme.

Cet article vous propose de passer de l’autre côté du miroir. Nous n’allons pas lister des réglages, mais vous donner les clés de compréhension d’un ingénieur concepteur. Vous découvrirez pourquoi le choix d’un tube de 30 ou 32 mm est une décision fondamentale, comment une simple barre de métal peut transformer le comportement de votre kart, et pourquoi le poids du pilote est une donnée d’entrée cruciale dès la planche à dessin. L’objectif : que vous ne subissiez plus votre matériel, mais que vous compreniez sa « signature dynamique » pour l’exploiter à 100%.

Pour ceux qui préfèrent un format condensé, cette vidéo résume l’essentiel des points pour débuter en kart de compétition et comprendre les premiers éléments clés.

Pour approfondir ces concepts fondamentaux, nous allons décortiquer ensemble les secrets de conception qui différencient les châssis et qui expliquent leur comportement si spécifique sur la piste. Ce guide est structuré pour vous accompagner pas à pas dans la science de la dynamique du châssis.

Sommaire : Comprendre l’ingénierie des châssis de karting pour chaque catégorie

- Tube de 30 ou 32 mm ? Le choix qui détermine 80% du comportement de votre kart

- Les barres de rigidité : ces simples tubes qui peuvent transformer ou détruire le comportement de votre kart

- Le freinage en KZ n’a rien à voir avec celui d’un Rotax : comprenez pourquoi

- Pourquoi certains pilotes de haut niveau préfèrent un châssis qui a déjà quelques heures de roulage

- Votre châssis est-il adapté à votre poids ? Le tabou qui peut ruiner vos performances

- Comment le simple fait de tourner le volant met votre kart « sur trois roues »

- Comment corriger un kart qui « ne tourne pas » en jouant simplement sur la pression des pneus

- Le transfert de charge : l’art invisible de manipuler le poids de son kart pour le faire pivoter

Tube de 30 ou 32 mm ? Le choix qui détermine 80% du comportement de votre kart

Le choix entre un châssis conçu avec un tube principal de 30 mm ou de 32 mm de diamètre peut sembler anodin, mais il s’agit de la décision la plus fondamentale en matière de conception, dictant la « signature dynamique » inhérente au kart. Cette différence de 2 mm modifie de façon exponentielle la rigidité torsionnelle du cadre. Il ne faut pas voir le châssis comme un bloc inerte, mais comme un châssis-ressort. Sa fonction première est de fléchir pour permettre à la roue arrière intérieure de se soulever en virage, un phénomène essentiel en l’absence de différentiel. Un tube de 30 mm, plus souple, permet au châssis de se tordre plus facilement. C’est idéal pour les catégories plus légères comme le Rotax Max, où le poids total (pilote + kart) est moindre. Cette souplesse aide le kart à « travailler » et à libérer la roue arrière plus aisément, générant du grip mécanique sur des pistes à haute adhérence.

À l’inverse, un tube de 32 mm est beaucoup plus rigide. Cette rigidité est indispensable dans les catégories lourdes et puissantes comme le KZ. Le poids supérieur et les contraintes énormes générées par la boîte de vitesses et les freins avant nécessitent un cadre qui se déforme moins pour rester précis. Sur une piste à faible adhérence ou avec un pilote lourd, un châssis de 32 mm offrira plus de stabilité et de traction, là où un 30 mm deviendrait trop flexible et imprécis. Selon un guide sur le choix des châssis de karting, le tube de 30 mm est généralement conseillé pour les pilotes pesant jusqu’à environ 82 kg (180 lbs), tandis que le 32 mm est préconisé au-delà de 84 kg (185 lbs) ou sur des pistes manquant de grip.

Comme le résume un expert technique chez Birel ART, « un tube de 32 mm offre une rigidité essentielle en KZ pour résister aux contraintes de freinage avant, tandis qu’un 30 mm permet plus de souplesse en Rotax pour libérer la roue arrière intérieure. » Ce choix initial du diamètre du tube est donc une réponse directe aux lois de la physique imposées par chaque catégorie : poids, puissance et type de gomme.

Les barres de rigidité : ces simples tubes qui peuvent transformer ou détruire le comportement de votre kart

Si le diamètre du tube principal définit la rigidité de base du châssis, les barres de rigidité (ou barres de torsion) sont les outils de réglage fin qui permettent d’adapter cette rigidité aux conditions de piste. Ces barres, qu’elles soient placées à l’avant, à l’arrière ou sur les côtés au niveau du siège, ne servent pas simplement à « durcir » le châssis. Leur rôle est plus subtil : elles modifient la manière et la vitesse à laquelle le châssis se tord et revient en place. Il s’agit de contrôler la torsion pour optimiser le contact des pneus avec le sol. En reliant différentes parties du cadre, elles changent la façon dont les forces se propagent d’un bout à l’autre du kart.

Une barre avant, par exemple, va lier les deux longerons principaux. En la montant, on augmente la rigidité frontale, ce qui rend le kart plus réactif à l’inscription en virage mais peut générer du sous-virage si le grip est faible. À l’inverse, la retirer va permettre à l’avant de travailler plus indépendamment, offrant plus de flexibilité pour trouver du grip sur une piste froide ou glissante. Il en va de même pour la barre arrière : l’ajouter rigidifie le train arrière, ce qui peut être utile sur une piste avec beaucoup de gomme pour éviter que l’arrière ne « colle » trop et ne provoque des sautillements. La retirer assouplit l’arrière, favorisant la motricité sur piste glissante.

L’utilisation de ces barres est une science de l’adaptation. Comme le souligne un spécialiste en réglage dans un article sur la flexibilité du châssis, les barres ne servent pas seulement à rigidifier, elles connectent aussi l’avant et l’arrière pour modifier la vitesse de torsion. Cela devient crucial lorsque les conditions de piste évoluent. Un réglage qui fonctionne parfaitement le matin peut devenir contre-productif l’après-midi lorsque la gomme se dépose sur la piste. Le matériau de la barre (acier, nylon, carbone) joue également un rôle, chacun offrant un degré de flexibilité différent. Maîtriser l’usage des barres de rigidité, c’est comprendre comment affiner la « signature dynamique » de son châssis en temps réel.

Le freinage en KZ n’a rien à voir avec celui d’un Rotax : comprenez pourquoi

La différence la plus visible entre un châssis KZ et un Rotax est la présence de freins avant sur le premier. Mais cette différence va bien au-delà du simple ajout de matériel. Elle impose une conception de châssis radicalement différente et engendre des techniques de pilotage spécifiques. Un châssis de Rotax, avec uniquement un frein arrière, est conçu pour favoriser le pivotement par le transfert de charge longitudinal. Le freinage charge l’avant, déleste l’arrière et aide le kart à s’inscrire en virage. Toute la structure est optimisée pour fonctionner avec cette dynamique.

En KZ, les quatre freins changent totalement la donne. Le freinage n’est plus seulement un moyen de ralentir, il devient un outil pour faire pivoter le kart agressivement. Le pilote peut utiliser le répartiteur pour ajuster la balance avant/arrière, ce qui modifie instantanément le comportement du châssis. Mettre plus de freins sur l’avant va « asseoir » le train avant et le rendre très directif, tandis que plus de freins sur l’arrière permet de stabiliser, voire de faire glisser l’arrière pour mieux se placer en entrée de courbe. Une étude technique révèle que le design des fusées d’un châssis KZ est spécifiquement optimisé pour intégrer les freins avant tout en gérant l’angle de chasse et l’effet Ackermann, cruciaux pour le contrôle en entrée de virage. Le châssis lui-même, souvent en tube de 32 mm, doit être suffisamment rigide pour encaisser ces forces de freinage colossales sans se déformer de manière imprévisible.

Le freinage sur les 4 roues en KZ permet au pilote de pivoter et stabiliser l’arrière, une technique agressive impossible sur châssis Rotax.

– Ingénieur CIK-FIA, Règlement technique CIK-FIA 2024

Cette capacité à moduler la force de freinage entre l’avant et l’arrière est une arme redoutable. Il n’est pas surprenant que, selon une étude sur les techniques de pilotage en KZ, plus de 70% des pilotes ajustent leur répartiteur de freinage activement pendant la course pour s’adapter à l’usure des pneus et à l’évolution de la piste. Le châssis n’est plus seulement un « ressort », il devient une plateforme dynamique interactive.

Pourquoi certains pilotes de haut niveau préfèrent un châssis qui a déjà quelques heures de roulage

En ingénierie des matériaux, un concept souvent contre-intuitif est celui de la « fatigue » du métal. On pourrait penser qu’un châssis neuf, parfaitement rigide et conforme aux spécifications d’usine, est ce qu’il y a de plus performant. Pourtant, dans les paddocks de haut niveau, il n’est pas rare de voir des pilotes préférer un cadre qui a déjà plusieurs heures de roulage. La raison est simple : le métal « travaille ». Un châssis neuf est souvent jugé trop « raide » ou « nerveux ». Les contraintes répétées de la piste – vibrations, torsions, freinages – vont très légèrement et progressivement assouplir la structure moléculaire de l’acier. Ce processus, parfois appelé « rodage » du châssis, permet au cadre d’atteindre un point de flexibilité optimal.

Ce phénomène n’est pas un mythe. Un team manager, dans un témoignage sur le rodage des châssis, explique qu’ils organisent des sessions de roulage spécifiques pour « casser » la rigidité initiale du métal. L’objectif est d’obtenir un comportement plus prévisible et plus souple, qui permet au châssis de mieux « sentir » la piste et de générer du grip de façon plus progressive. Un châssis trop rigide aura tendance à décrocher brutalement, tandis qu’un châssis « rodé » offrira un retour d’information plus fin au pilote et sera plus tolérant aux réglages. Selon des sondages dans le milieu, environ 60% des pilotes de haut niveau favoriseraient même des châssis ayant déjà accumulé quelques heures de roulage pour cette raison.

Bien sûr, il y a une limite. Après un certain nombre d’heures, le châssis devient trop souple, « pompé ». Il perd sa capacité à revenir à sa forme initiale rapidement, devient imprécis et perd en performance. Trouver le bon équilibre entre un châssis neuf trop rigide et un châssis usé trop mou est un art que les meilleurs teams maîtrisent. Cela explique aussi pourquoi la durée de vie compétitive d’un châssis au plus haut niveau est limitée, non pas à cause d’une casse, mais parce que ses propriétés mécaniques ont évolué au-delà de la fenêtre de performance idéale.

Votre châssis est-il adapté à votre poids ? Le tabou qui peut ruiner vos performances

Le poids du pilote est l’un des paramètres les plus critiques, et pourtant souvent sous-estimé, dans le choix d’un châssis. Il ne s’agit pas simplement de lester pour atteindre le poids minimum de la catégorie. La masse du pilote modifie fondamentalement la manière dont le châssis se déforme et transfère les charges. Un châssis est conçu pour fonctionner dans une « fenêtre de poids » optimale. Un pilote plus lourd exerce des contraintes bien plus importantes sur le cadre, ce qui nécessite une conception différente pour obtenir le même effet de délestage de la roue arrière intérieure. C’est un sujet tabou car il touche directement au physique du pilote, mais son impact technique est indéniable.

Un pilote léger sur un châssis trop rigide (comme un 32 mm) peinera à le faire « travailler ». Le châssis ne fléchira pas assez pour soulever la roue arrière, provoquant un sous-virage persistant. À l’inverse, un pilote lourd sur un châssis trop souple (un 30 mm) va le « submerger ». Le cadre va se tordre excessivement, devenir flou, et pourrait même plaquer les quatre roues au sol en virage, rendant le kart inconduisible. Comme le souligne un technicien dans le guide technique de la FFSA, « un pilote lourd a besoin d’un châssis qui déleste la roue arrière intérieure pour compenser l’inertie, pas simplement plus rigide. » Cela peut impliquer non seulement un tube plus gros, mais aussi une géométrie différente, une position de siège spécifique et un arbre arrière plus dur.

Les données montrent clairement comment la conception répond à ces impératifs de poids. L’analyse des poids moyens par catégorie de kart révèle des différences significatives : un Mini 60 pèse environ 61 kg, un Rotax 79 kg et un KZ peut atteindre 90 kg (sans pilote). Le design du châssis est une réponse directe à ces masses. Le tableau suivant illustre la corrélation entre le poids du pilote et les caractéristiques typiques d’un châssis adapté.

| Tranche de poids (kg) | Diamètre tube châssis (mm) | Type d’arbre arrière | Position siège standard |

|---|---|---|---|

| Moins de 65 | 30 | Souple | Avant |

| 65-75 | 30-31 | Mixte | Central |

| 75 et plus | 32 | Rigide | Reculé |

Comment le simple fait de tourner le volant met votre kart « sur trois roues »

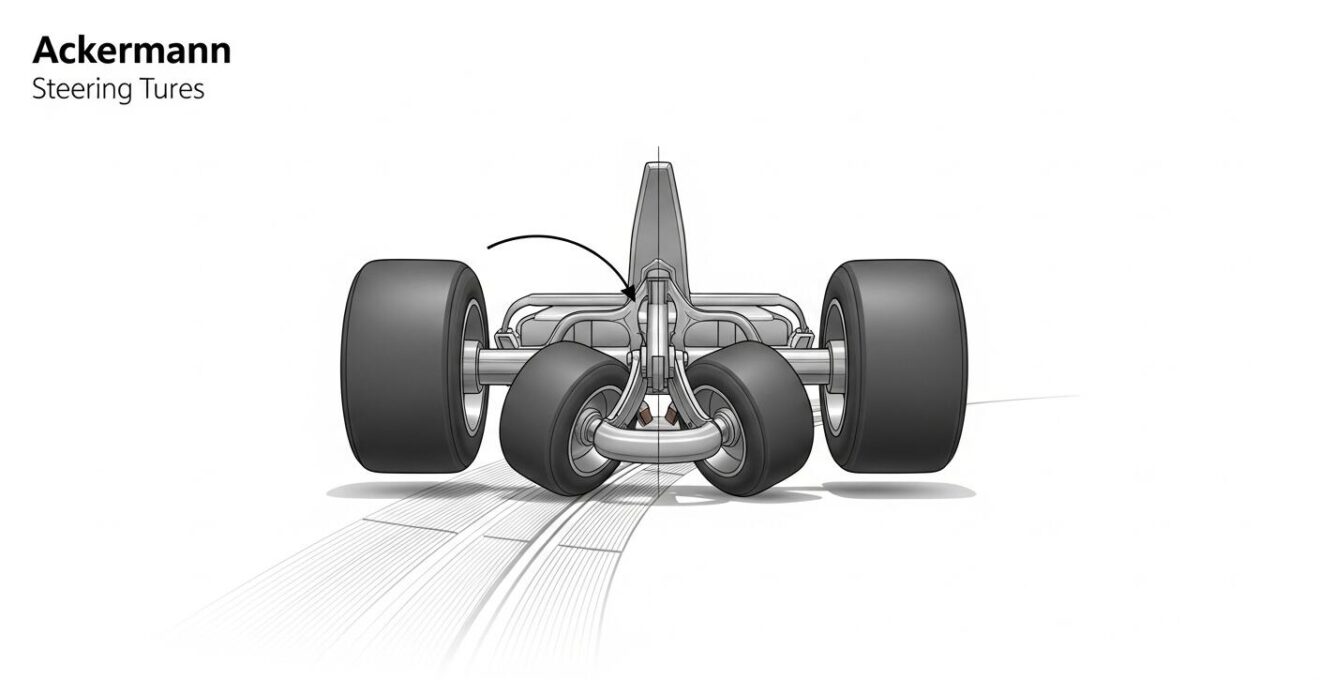

Le phénomène qui permet à un kart de tourner, malgré un axe arrière rigide, est un petit miracle de géométrie appelé l’épure d’Ackermann. Ce principe, appliqué à la conception du train avant, est la raison pour laquelle la roue arrière intérieure se soulève lorsque vous tournez le volant. En substance, l’épure d’Ackermann fait en sorte que la roue avant intérieure braque avec un angle légèrement supérieur à celui de la roue avant extérieure. Cette différence d’angle, combinée à l’angle de chasse des fusées, provoque une action de « levier » : le châssis est soulevé du côté intérieur du virage.

Ce soulèvement est crucial. C’est lui qui déleste la roue arrière intérieure, rompant son contact avec le sol et permettant au kart de pivoter autour de la roue arrière extérieure, qui supporte alors une grande partie de la charge. Sans ce « triangle de grip » dynamique (les deux roues extérieures et la roue avant intérieure), le kart irait tout droit. L’illustration ci-dessous décompose ce mécanisme.

Comme le montre ce schéma, le différentiel d’angle de braquage est la clé. L’efficacité de ce système dépend de nombreux réglages : parallélisme, carrossage, et surtout angle de chasse. En modifiant ces paramètres, on ajuste la vitesse et la hauteur du soulèvement de la roue arrière, ce qui a un impact direct sur le comportement du kart en entrée et en milieu de virage. Comme l’explique Jean-Pierre Mechin dans son guide technique sur le châssis, c’est cette géométrie qui transforme l’intention du pilote au volant en une action mécanique de pivotement. Comprendre ce principe, c’est comprendre l’ADN du comportement de votre kart.

Comment corriger un kart qui « ne tourne pas » en jouant simplement sur la pression des pneus

Un kart qui « ne tourne pas », ou qui sous-vire, est l’un des problèmes les plus courants et frustrants. Le pilote tourne le volant, mais le train avant perd de l’adhérence et le kart continue tout droit. Si la géométrie et la rigidité du châssis sont les architectes du comportement, la pression des pneus en est le régulateur final. C’est l’outil le plus simple et le plus rapide pour ajuster l’équilibre du grip entre l’avant et l’arrière. Un pneu de karting est conçu pour fonctionner dans une fenêtre de température et de pression très précise pour offrir une adhérence maximale.

Face à un sous-virage persistant, l’action corrective la plus courante est d’augmenter légèrement la pression des pneus avant. Pourquoi ? En augmentant la pression, on réduit la surface de contact du pneu avec la piste, ce qui le fait chauffer plus rapidement. Un pneu avant qui monte plus vite en température atteint plus rapidement sa fenêtre de grip optimal, ce qui lui donne plus de « mordant » en entrée de virage. Comme le confirme un expert en pilotage, « augmenter la pression avant fait monter la température des pneus, améliorant leur adhérence et répondant mieux au volant, très utile contre le sous-virage. » Il faut cependant agir avec finesse, car une pression trop élevée réduira la surface de contact au point de perdre de l’adhérence. D’après un guide expert en réglage de la pression des pneus, la pression idéale sur piste sèche se situe souvent entre 0,45 et 0,60 bar à froid.

Inversement, si le kart est trop incisif et a tendance à sur-virer (l’arrière qui décroche), on peut légèrement baisser la pression des pneus avant ou augmenter celle des pneus arrière pour calmer le train avant et donner plus de grip à l’arrière. La maîtrise de ces ajustements est fondamentale pour s’adapter aux changements de conditions de piste tout au long d’une journée de course.

Checklist d’audit : Diagnostiquer et corriger le sous-virage via les pneus

- Points de contact : Identifiez précisément à quel moment du virage le sous-virage se manifeste (entrée, milieu, sortie).

- Collecte : Mesurez et notez les pressions à froid, puis les pressions et températures de surface (interne, milieu, externe) des quatre pneus immédiatement après un run de 5 tours.

- Cohérence : Comparez vos données aux préconisations du manufacturier de pneus et évaluez l’écart par rapport aux conditions de piste actuelles (température, niveau de grip).

- Mémorabilité/émotion : Qualifiez le ressenti : le kart « glisse » progressivement de l’avant ou « refuse » subitement de tourner ? Cela indique si le problème est un manque de grip général ou une surchauffe.

- Plan d’intégration : Définissez un plan d’action ciblé (ex: +0.05 bar à l’avant, vérifier parallélisme), appliquez le changement et validez son effet sur 3 tours chronométrés.

À retenir

- Le châssis n’est pas rigide ; c’est un ressort dont le diamètre du tube (30/32 mm) définit la flexibilité de base.

- Les barres de rigidité ne servent pas qu’à durcir, mais à contrôler la vitesse de torsion du châssis.

- L’épure d’Ackermann est le principe géométrique qui, en tournant le volant, soulève la roue arrière intérieure.

- Le poids du pilote est une donnée de conception : un châssis est optimisé pour une fenêtre de masse spécifique.

- Le freinage en KZ est un outil de pilotage actif qui utilise les freins avant pour faire pivoter le kart.

Le transfert de charge : l’art invisible de manipuler le poids de son kart pour le faire pivoter

Au-delà de la mécanique et des réglages, le pilote lui-même est un composant dynamique essentiel. Le transfert de charge est le phénomène physique par lequel le poids du kart se déplace en fonction des accélérations, des freinages et des virages. Maîtriser cet art invisible, c’est utiliser son propre corps et ses actions sur les commandes pour influencer activement le grip de chaque pneu à chaque instant. C’est la couche finale de la performance, celle qui sépare les bons pilotes des excellents pilotes. En freinant, la masse est transférée vers l’avant, augmentant l’adhérence des pneus directeurs et aidant le kart à s’inscrire en virage. À l’accélération, la charge se déplace vers l’arrière, augmentant la motricité des roues postérieures.

En virage, le transfert de charge se fait latéralement, vers l’extérieur. C’est ici que le pilote devient un acteur. En se penchant légèrement vers l’extérieur, il peut amplifier ce transfert de charge, ce qui aide à appuyer sur les pneus extérieurs et à délester davantage la roue arrière intérieure. Cette technique est particulièrement efficace dans les virages longs et rapides. Selon une étude sur les techniques de transfert de charge en karting, plus de 65% des pilotes de compétition appliquent activement cette technique, parfois de manière inversée sur des pistes à très forte adhérence pour éviter que le kart ne se « bloque ».

Le freinage dégressif est une autre illustration parfaite de la manipulation du transfert de charge. En appliquant une forte pression initiale sur les freins bien avant le virage, puis en la relâchant progressivement jusqu’au point de corde, le pilote maximise la charge sur le train avant au moment crucial de l’inscription, puis équilibre le kart pour une sortie optimale. Chaque action – un coup de volant, une pression sur une pédale, un mouvement du torse – modifie la répartition des forces. Comprendre comment le design de votre châssis (souple ou rigide) réagit à ces transferts de charge est l’ultime étape pour fusionner avec sa machine et en extraire la quintessence.

Pour transformer ces connaissances en performance, l’étape suivante consiste à analyser méthodiquement le comportement de votre propre châssis sur la piste, en gardant à l’esprit ces principes d’ingénierie.